- 危険物【甲種】の資格を取ろうと思っているが網羅的情報が知りたい

- 受験資格があるので、どのような勉強をしていく必要があるか知りたい

- 受験を迷っているが、とにかく情報を集めて走りながら考えたい

こう思われている方は、危険物甲種に対する勉強時間、方法、通信教育、受験資格、合格基準などについて知りたいと思われていないでしょうか。

甲種を取得しておけば全ての対象の危険物の取り扱いができるため、将来エンジニアリング会社や事業会社に就職・転職するときも役に立ちます。

僕は甲種の資格を持っています。

危険物取扱者資格は甲・乙・丙とあって甲種が最も難しいです。

しかし、しっかり対策していけば 1〜3ヶ月程で取れる国家資格です。

甲種の資格を持っている私が勉強方法、合格基準、おすすめの通信教育などについてお伝えします。

この記事を読むと甲種を取得するための情報がわかります。

これから危険物の取得を目指す方の参考になれば幸いです。

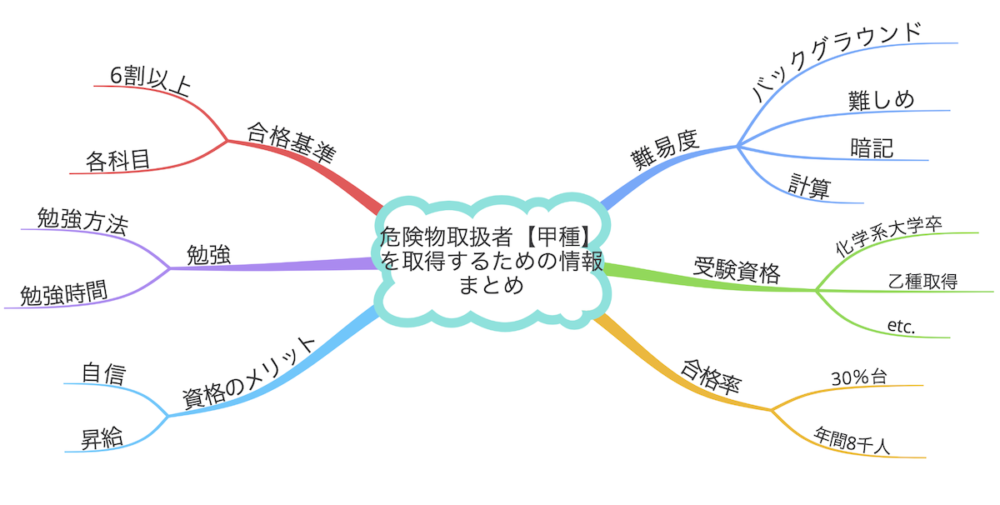

危険物【甲種】を取得するための情報まとめ

甲種を取得するためには、難易度・受験資格・合格率・合格基準・勉強時間・勉強方法・メリットを知ることが必要です。

「備えあれば憂なし」ということで、やみくもに勉強を始めても後で非効率だったと後悔することがあります。

そのため、勉強を始める前に知っておくべき情報があります。

まずは、甲種は乙種と異なり受験資格が必要です。

[st-kaiwa3]誰でも受けれるわけじゃないんだ[/st-kaiwa3]

甲種の受験資格

受験するには資格が必要です。

甲種は受験者に対して以下のような条件があります。(引用:消防試験研究センターHPより)

対象者:〔1〕大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者

・化学に関する学科又は課程(詳しくは消防試験研究センターHPを参照)

・大学等及び資格詳細

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校の専攻科、中等教育学校の専攻科、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、外国に所在する大学等

・願書資格欄記入略称

大学等卒

・証明書類

卒業証明書又は卒業証書(学科等の名称が明記されているもの)

※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。

対象者:〔2〕大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者

・化学の授業科目(詳しくは消防試験研究センターHPを参照)

・大学等及び資格詳細

=>大学、短期大学、高等専門学校(高等専門学校にあっては専門科目に限る)、大学院、専修学校

=>大学、短期大学、高等専門学校の専攻科

防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、外国に所在する大学等

・願書資格欄記入略称

15単位

・証明書類

単位修得証明書又は成績証明書(修得単位が明記されているもの)

※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。

対象者:〔3-1〕乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上)

・大学等及び資格詳細

乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上の者

・願書資格欄記入略称

実務2年

・証明書類

乙種危険物取扱者免状及び乙種危険物取扱実務経験証明書

対象者:〔3- 2〕乙種危険物取扱者免状を有する者

・大学等及び資格詳細

次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者

〇第1類又は第6類 〇第2類又は第4類 〇第3類 〇第5類

・願書資格欄記入略称

4種類

・証明書類

乙種危険物取扱者免状

対象者:〔4〕修士・博士の学位を有する者

・化学に関する学科又は課程(詳しくは消防試験研究センターHPを参照)

・大学等及び資格詳細

修士、博士の学位を授与された者で、化学に関する事項を専攻したもの(外国の同学位も含む。)

・願書資格欄記入略称

学位

・証明書類

学位記等(専攻等の名称が明記されているもの)

※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。

細かく書かれていますが、

化学系の学部や大学を出ている、乙種を4つ以上取得している

などの必要があります。

[st-kaiwa3]ネコは理系の大学出てるから受験できる[/st-kaiwa3]

※ちなみに乙種に受験資格はないので誰でも受験できます。小学生でも受験できます。

関連記事はこちら

また危険物の試験は全国で開催されており受験場所を選択できます。

例えば、いつも東京に住んでいるが出張でたまたま北海道に行くので、その時甲種試験を北海道で受けることも可能です。

ただし、その場合管轄が北海道になりますので注意です。

神奈川県で取りたい場合は、神奈川で申し込む必要がありますが、資格自体は同一のものです。

年に数回あるので日程をチェックしておきましょう。

甲種の難易度

一般的に3ヶ月で取れると言われます。

[st-kaiwa3]3ヶ月もかかるのか!?[/st-kaiwa3]

あくまで一般的になので、全ての人が3ヶ月かかるわけではありません。

危険物取扱者試験は技術系の資格のため、当然理系のバックグラウンドを持っている方が有利ではありますし、試験の難易度は比較的易しく感じます。

ただ、理系でも勉強から遠のいている方や、勉強自体苦手、法律など記憶する勉強が苦手という場合には難しめに感じるかもしれません。

受験者の多くは社会人の方が多いと思いますので効率的に学習する必要があります。

[st-kaiwa3]社会人で忙しいから効率的にやらないと[/st-kaiwa3]

一方、学生なら勉強へのモチベーションも多分高いと思いますし、日頃勉強していると思うので勉強スタートするまでの敷居も低く、さらに時間も取りやすいので環境的に有利です。

なので、集中して勉強すれば資格はすぐ取れるかもしれません。

そして、仮に文系出身であっても法令や性消は暗記が多いので意外と得意な方もいます。

資格を取るまでの難易度は人によって異なるので一概に測れませんが、試験自体の難易度は理系であれば比較的容易ですし、文系でも法令や暗記が多いのでとっつきやすいです。

参考に過去の受験者数と合格率を載せておきます。

| 実施年度 | 合格率(%) | 受験者数(人) |

| 平成31年度(令和1年度) | 39.5 | 19,540 |

| 平成30年度 | 39.8 | 20,977 |

| 平成29年度 | 37.3 | 22,504 |

| 平成28年度 | 33.5 | 22,845 |

| 平成27年度 | 32.2 | 22,905 |

| 平成26年度 | 32.8 | 24,022 |

| 平成25年度 | 33.2 | 25,395 |

| 平成24年度 | 32.8 | 26,159 |

| 平成23年度 | 33.1 | 26,322 |

関連記事はこちら

甲種の合格率

甲種の合格率は30〜40%です。

[st-kaiwa3]3人にひとりしか受からないのか[/st-kaiwa3]

ここ数年の受験者数は約2万人で合格者は約8千人となっています。

毎年約8千人の甲種資格者が誕生しているので、過去10年で8万人くらいの有資格者が誕生している計算になります。。

[st-kaiwa3]乙種をもってるネコ友は意外といた気がする[/st-kaiwa3]

ちなみに技術士は10%程度、エネルギー管理士は30%程度、高圧ガス甲種化学は50%程度です。

合格率だけで言えば、エネルギー管理士より少し難しく、高圧ガス甲種化学より易しい資格といえるかもしれません。

関連記事はこちら

甲種の合格基準

合格基準は全ての科目で6割以上です。

[st-kaiwa3]どれかひとつじゃダメなんだ[/st-kaiwa3]

これは甲種や危険物取扱者乙種などに限らず、国家資格は6割以上の得点率で合格が多いです。

例えば、”技術士”やIT系の”基本情報技術者”でも6割以上です。

甲種の試験科目は以下の3つです。

[st-midasibox title=”甲種の試験科目” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

・危険物に関する法令(15問)

・物理学及び化学(10問)

・危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法(20問)

[/st-midasibox]

()の中は問題数

法令であれば9問以上正解、物理学及び化学であれば6問以上正解、性消であれば12問以上正解が合格するためには必要です。

[st-kaiwa3]最初からどのくらい当たっていればいいか知っておくと、後であたふたしないかも[/st-kaiwa3]

甲種の勉強方法と勉強時間

バックグラウンドや現在の知識量などによります。

[st-kaiwa3]ひとによって変わるということか[/st-kaiwa3]

勉強方法には独学と通信教育を利用する方法がありますが、独学はコストを抑えられるが資格取得までの時間がかかります。

一方、通信教育はコストは多少かかりますが効率的に勉強できるため短時間で取得できます。

参考までですが、独学と通信講座利用で比較すると以下です。(通信講座はSATをもとに算出)

[st-midasibox title=”甲種の勉強時間” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

・通信講座 :40日(70時間)

・独学 :111日(222時間)

[/st-midasibox]

[st-kaiwa3]勉強にかける時間がずいぶん違うんだな[/st-kaiwa3]

バックグラウンドによってその人の勉強時間は異なりますが、1つ言えることは通信講座を利用した方が圧倒的に効率的であることです。

知識のインプットは活字を見ていくより動画で進める方が記憶に残りやすく、聴覚も使うため効率的です。通信講座ではアウトプットツールも充実しています。

[st-kaiwa3]忙しいから通信講座にしようかな[/st-kaiwa3]

独学でやろうとするとコストは抑えられますが、自分で全て管理していく必要があります。

もちろんご自身に合った勉強方法がありますので検討ください。

独学で進める際にはこちらの記事を参照ください。

独学の場合は参考書と過去問の繰り返しです。

時間があってお金をかけたくないなら独学がオススメです。

逆に時間がなくて効率的に勉強して一発合格を狙いたいなら通信教育がオススメです。

[st-kaiwa3]少ないとえらびやすいな[/st-kaiwa3]

甲種は講座数が少ないので上記2つのどちらかが良いです。

通信講座2社の比較表です。

| 甲種通信講座 | SAT | たのまな |

| 価格 | 25,800円〜29,800円 | 19,800円 |

| 教材 | 動画と紙テキスト | 紙テキスト |

| 質問 | 10回まで | 複数回あり |

| 特徴 | 保証が充実 | 添削制度あり |

| 教育訓練給付制度 | なし | なし |

| 会社設立 | 2013年1月 | 2010年4月 |

| おすすめの人 | 効率と品質重視! | コスト控えめモチベ維持重視! |

| 甲種通信講座 | SAT | たのまな |

| 価格 | 25,800円〜29,800円 | 19,800円 |

| 教材 | 動画と紙テキスト | 紙テキスト |

| 質問 | 10回まで | 複数回あり |

| 特徴 | 保証が充実 | 添削制度あり |

| 教育訓練給付制度 | なし | なし |

| 会社設立 | 2013年1月 | 2010年4月 |

| おすすめの人 | 効率と品質重視! | コスト控えめモチベ維持重視! |

関連記事はこちら

甲種のメリット

甲種の取得はメリットがあります。

まず国家資格を取得したという自信につながります。

これは取った後に考えてみれば良いのですが、エンジニアや危険物を扱う「プロフェッショナル」という立場を客観的に証明できるものですので自己肯定感が強まります。

[st-kaiwa3]もちべーしょんが上がってきたぞ[/st-kaiwa3]

また会社によりますが、奨励金や手当など出る場合がありますのでご自身の所属会社に確認してみてください。

[st-kaiwa3]お金もらえるなら受験費用の足しになるかも[/st-kaiwa3]

ガソリンスタンドやプラントを扱う事業会社では必要である場合が多いです。必須のところもあります。

給料が上がるかどうかは会社によりますが、エンジニアの僕は上がっていません…

しかし、それに従事する仕事の場合は給料に上乗せされたりします。

また、就活や転職で危険物資格が必要な会社に行く際は確実に有利ですし、会社に入って忙しい中で取得するよりよっぽど良いです。

関連記事はこちら

まとめ

・甲種を取得するために必要な情報を記載しました

・難易度、受験資格、合格率、合格基準、勉強時間、勉強方法、メリットについて紹介しました

・勉強方法は独学と通信教育があり、かける時間もそれぞれ異なります

すでに甲種を取ろうと決めているなら早めに行動することが必要です。

[st-kaiwa3]いつやるの? 明日でしょ![/st-kaiwa3]

いや、今やりましょう!

まずはご自身の立ち位置を把握し、ゴールまでの距離を知ること、走り方やどんな障害物があるか考えておくことでゴールまでの時間が短くなります。

また乙種を4つ既にお持ちの方なら、ぜひ甲種取得を目指してください。

[st-kaiwa3]応援してるよ[/st-kaiwa3]

取得を迷っているなら、一通り必要な情報は記載したと思いますので、走り出しながら考えても良いと思います。

この記事がこれから甲種を目指す方の参考になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。